Quase literalmente, a família é despedaçada, a felicidade doméstica uma bagunça cinzenta da qual algo novo, mais egoísta, mais polimorfo pragmático pode surgir. Como uma dramática demente de reconstrução familiar, a semente demoníaca de um trio entre The Philadelphia Story, Kramer vs. Kramer e Frances Ha, Ema do diretor chileno Pablo Larraín tira amor e cuidado da equação, deixando sua fórmula estrita para um lar escrito apenas com o mais básico dos impulsos. Antes de vermos qualquer coisa na tela, ouvimos apenas estalos e assobios, o som de alguém procurando sentir algo. O único problema é que, apesar de todas as provocações de Larraín, ele se outorga não como a Fênix, encontrando dualidade em um pássaro de fogo alado, mas como um tanto pedestre, que, apesar das pretensões, tem todo o discernimento e empatia de alguém da costa oeste dar uma festa de revelação de gênero que, sem o seu conhecimento, terá consequências devastadoras. Ele aspira às alturas stravinskianas em seu estudo sobre fogo e família, sexo e desconexão, mas aterrissa apenas como um loop TikTok. O problema é que ele não sente nada.

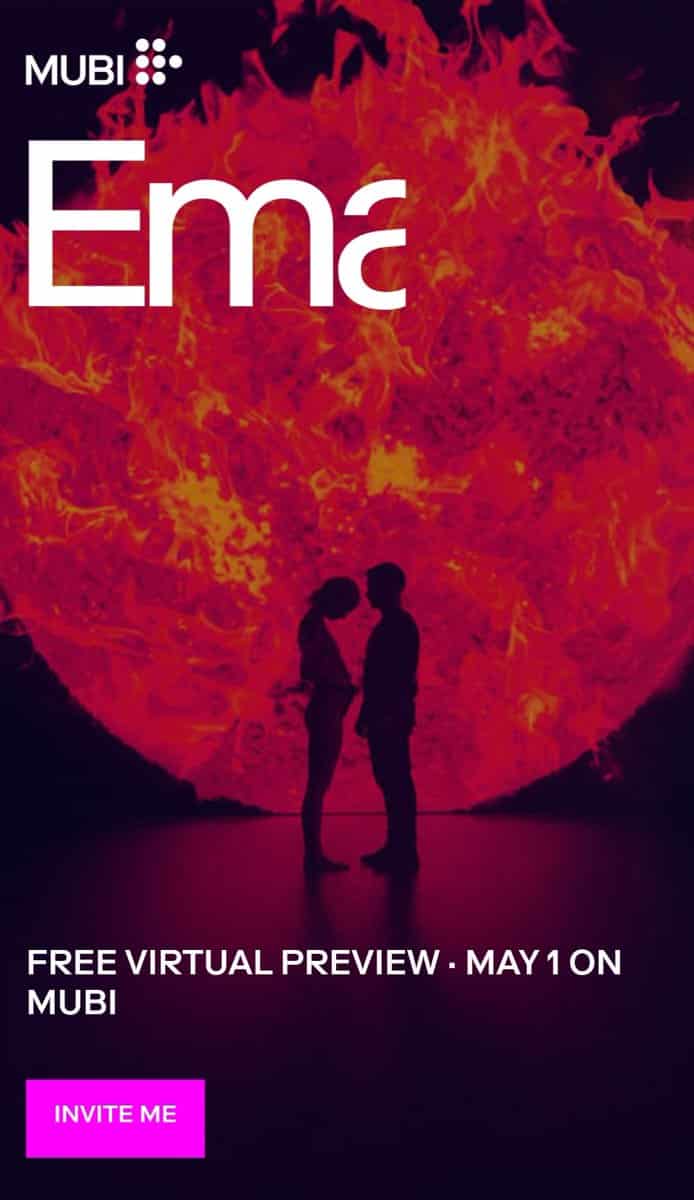

Para um diagnóstico formal do DSM, a piromania requer uma sensação de alívio após o início do incêndio, uma liberação da tensão que se acumulou. O que está sendo liberado enquanto Ema permanece como uma estátua, quase cuspindo fogo, é deliberadamente opaco: ela é a própria chama astuta e incontrolável, bela e ardente. O fogo não tem razão, e ela também não. No filme, a dançarina Ema (Mariana di Girolamoa) e seu marido coreógrafo mais velho, Gastón (Gael García Bernal) jogam cabo de guerra psicossexual entre si e, implicitamente, com o filho adotivo, eles decidiram retornar após um incêndio acidente relacionado.

No entanto, Ema conscientemente está criando e se envolvendo nas armadilhas de uns Vídeos para treinamentos, seu casal principal e até mesmo nos relacionamentos secundários, supostamente construídos sobre o quanto e quão profundamente essas pessoas sentem: Ema e Gastón lançam insultos um ao outro como se imolassem um história de disfunção romântica, enquanto outras dinâmicas íntimas devem ser uma espécie de gravetos luxuriosos. Uma parte de mim não pôde deixar de pensar na frase de abertura de Anna Karenina de Tolstói: uma família infeliz aqui, à sua maneira, mas sob o charme do espetáculo, algo gelado e arqueado.

Fora da tela durante grande parte do filme e, no entanto, frequentemente tão central para sua mecânica emocional quanto a própria Ema, o filho adotivo colombiano, Polo (Cristián Suárez), é um peão e uma metáfora. Ele é sacudido conversacionalmente por seus pretensos pais adotivos, um fantasma não por sua própria vontade, Gastón e Ema concebendo livremente uma vida interior cuja veracidade nunca é inspecionada. Ele é uma criança problemática, mas também um farol de esperança, a dissolução de um relacionamento, mas a centelha para o impulso criativo dos respectivos artistas (uma dança é coreografada em torno de um sol literal).

Se Larraín tivesse decidido omitir totalmente a presença de Polo na tela, ele poderia muito bem ser imaginário, um gafanhoto com todas essas idéias sobre prazer, destruição, renascimento, etc. como fora de Quem tem medo de Virginia Woolf de Albee? Gastón e Ema falam sobre seu casamento e sua dinâmica embebida em ácido, mas raramente os representam, sua fúria conjugal abafada, qualquer pretensão de subtexto em chamas também. É toda aquela emoção na página sem algo mortal para fazê-la viver. O diálogo de Ema parece organizado de uma maneira que sugere um desejo de reduzir essas trocas sobre amor, ódio, perda, paternidade e a unidade nuclear aos seus elementos centrais, tornando-os estilisticamente opacos na sintaxe e explícitos no conteúdo. Mas é nocivo, o mesmo enfadonho “dizer, não mostrar” de que sofria Jackie de Larraín, uma tentativa portentosa de tornar poético o diálogo estetizado sobre o casamento sem ser especialmente articulado a respeito. O que parece uma pena, dado o quanto se fala sobre essa criança e o significado que ela contém, tanto no literal quanto no figurativo.

Mas não é realmente sobre esse filho adotivo, é? Por mais que seja um espectro, oscilando entre o sujeito acidental e o objeto deliberado, tema incontornável de discussão do tempestuoso casal, ele pousa como recipiente invisível de, supostamente, movimento, do tipo emocional e narrativo. E Larraín, ao que tudo indica, quer que este filme seja sobre e incorpore o movimento, a mudança de forma da dinâmica relacional e das intimidades, a força vibrante do poder sendo despojado e adquirido, o ímpeto do orgasmo como uma experiência e algo a aproveitar que pode tanto sacudir coisas / pessoas com vida ou dizimar essas mesmas coisas.

Gastón é um coreógrafo de danças folclóricas, das quais Ema começou a se preocupar, voltando-se para o reggaeton e seu, então postula o filme, lobismo e lascívia crua. Mas não está claro o quanto Larraín está, formalmente, investido nesse movimento: sim, Ema interpreta uma espécie de mestre de cerimônias emocional e sexual, avançando seu enredo ocasionalmente opaco junto com um ritmo adequado, mas sua atenção aos corpos em movimento parece duvidosa às vezes. Se um filme como In the Heights divide a diferença de forma insatisfatória entre o neoclássico Busby Berkley em suas tomadas frequentemente descartadas de forma e arranjo uniforme, e uma imitativa hiperativa, incoerência pós-Baz Luhrmann MTV, que por si só cria uma supercorreção ruim na percepção da falta de close detalhes sobre os dançarinos que fizeram os cineastas Vincente Minnelli e Stanley Donen filmarem lendas musicais, Ema vai para o outro lado do espectro.

Ao contrário de cortes ansiosos e edições no ritmo, Larraín e o cinegrafista Sergio Armstrong movem a câmera em torno dos dançarinos ou os rastreia, frequentemente da cintura para cima. Não é a bagunça de, digamos, Fosse / Verdon, mas o frescor inicial de uma câmera que observa seus dançarinos, às vezes toda a sua figura, logo diminui, sua breve reverência pelos dançarinos dançando congelando em uma espécie de apatia. Torna-se tal que, no final do filme, e após um interlúdio bastante atraente de sexo e dança (blá blá, não são a mesma coisa? E uma chama dança também! Que romance de Larraín!), A câmera deixa de se preocupar em captar essas figuras desvinculadas de limites normativos, pára de realmente olhá-los, reverenciá-los.

Ainda assim, a câmera fica paralisada por Mariana Di Girolamo, o que não quer dizer que a performance esteja irrepreensível; sedutora com traços maquiavélicos, Di Girolamo lança um olhar de voracidade a Ema. Se ela pudesse cravar os dentes no público, ela o faria. E isso é atraente, à sua maneira, seu cabelo manchado de descoloração ofuscante penteado para trás, o que, combinado com streetwear chique em blues e ruivos, a fazem parecer uma vilã de James Bond lançada em um musical de arte. Não admira por que todos a querem – seus amigos dançarinos, um barman / bombeiro, o filho que ela abandonou, seu advogado de divórcio e o marido que ela não consegue largar – com um olhar daqueles.

Você quase pode ouvi-la lambendo os lábios. Mas, embora ela diga a um diretor de escola que seu ethos sobre dança, e efetivamente sobre a vida, é a liberdade, dissociada da natureza ligada à tradição das danças folclóricas que ela cantava uma vez, não há aquele mesmo aspecto libertador na linguagem corporal de Di Girolamo fora de as cenas de dança. Ela está rígida e, apesar da ferocidade de suas ações e atitude, desde o abandono da criança adotada até o golpe de Hitchcock, tudo feito com um sorriso laissez-faire, seu desempenho é de outra forma terrestre. Foder com os olhos não é suficiente. Ela quase eleva o material, seu olhar severo à beira de reivindicar a autoria de todo o filme. É certamente surpreendente vê-la em equipamentos de proteção, um sopro de steampunk no ar, enquanto ela se entrega à sua piromania e borrifa seu mundo com um pouco de napalm. Mas é ela, ou apenas a emoção da ideia de alguém queimando seu mundo para conseguir o que deseja?

Mas algo parece estranho e desconfortável, e é uma característica e um bug: o comportamento perverso de Ema deveria ser legal, sexy, subversivo. Ela resplandece seu próprio conceito do que quer, sem pensar em quem pode ser queimado, e isso deve ser um pouco radical, possivelmente algum tipo de vilania quase feminista / queer revisionista e excitante como ícone e iconografia. É, reconhecidamente, difícil não levar o filme e suas escolhas para o lado pessoal (blá, blá, blá, sou adotado, blá blá blá), mas fazê-lo parece solipsista. Com seu retrato alegre de uma mãe ruim e uma criança adotada em um fluxo, pelo menos revela uma boca aberta das peculiaridades de retratar a adoção no filme.

Ele evita o sentimentalismo e o clichê do essencialismo biológico, mas pensa que usar a adoção como metáfora vai deixá-lo fora do gancho por um tipo de vazio que cratera o filme. Há uma lacuna de bons filmes sobre adoção, embora eles não sejam inexistentes: AI: Artificial Intelligence e Silent Hill são exemplos do tipo. Mas a abordagem utilitarista de Larraín para a adoção – aqui, um MacGuffin narrativo / emocional, um canal de destruição e renascimento, uma torção edipiana, um abismo de abandono, uma metáfora para a construção artificial da unidade nuclear, uma alegoria para o sadismo herdado do homem pela Mãe A própria Terra, imagem política da relação conturbada do Chile com a Colômbia e a Venezuela, tropo melodramático autoconsciente – é desfeita por sua tentativa de tornar o personagem real por meio das conversas sobre ele, a especulação de uma interioridade que nunca chegamos a sentir ou experimentar. É um ou outro; a alegoria ou a pessoa.

Nunca é ambos, nunca humano, nunca ilustrado com as gradações de vivacidade, nunca forjado com nuances ou rigor ou ternura. É isso indecisão, e o aparente deleite intencional com que é feito (junto com o comportamento inescrupuloso de Ema), que revela um vazio, um bolo chamuscado para ser comido e comido. O filme não é feito com cuidado ou carinho, mesmo em seus momentos mais sombrios de comédia; tem o mesmo interesse insípido em seu papel principal e sua falta de remorso que um homem gay comum tem por uma atriz branca. O filme gosta do espetáculo em si mesmo, da teatralidade das emoções elevadas e do perigo diabólico, mas ainda assim parece distante, descartando as fendas frágeis, monótonas e cotidianas de dor, saudade, amor e anseio. Em última análise, intelectualiza as emoções, diminui-as de alma, em uma história que se supõe ser conduzida por sua imprudência intuitiva e eletricidade.

Polo, que, por mais de dois terços disso, é a âncora ausente, diz talvez três falas em todo o filme. Foi Ema – que quer ser tudo e nada – que ensinou Polo – que quer que Ema seja tudo e nada dele, e que ele mesmo é tudo e nada – que o ensinou a acender as coisas. Seu relacionamento condenado aparentemente nasceu em chamas. E, nesse ínterim, Larraín incinerou o melodrama familiar, sem sentir nada. Emily Dickson escreveu: “Cinzas denotam que o fogo foi / Respeite a pilha mais cinzenta / Pelo bem da criatura que partiu / Que pairou lá por um tempo.” Ema nunca o faz.